目次

Q.酸蝕歯ってなんですか?

A.食べ物や飲み物の「酸」で溶けた歯のこと。

からだに良いと思っている食習慣にご注意を。

酸蝕歯とは?私たちの歯を溶かす酸性物質の恐ろしさ

みなさんは「酸蝕歯(さんしょくし)」という言葉をご存じでしょうか?

酸蝕歯は、歯が溶けてしまう疾患で、むし歯とは異なる原因で引き起こされます。

最近では、この酸蝕歯に悩まされている方が増えており、若い方から高齢者まで幅広い世代で発症しています。

今日は、この酸蝕歯がどのように歯に悪影響を与えるのか、どのように予防すれば良いのかについて詳しくお話しします。

酸蝕歯とは何か?

酸蝕歯は、むし歯や歯周病とは異なり、食べ物や飲み物に含まれる酸によって歯のエナメル質が溶けることによって引き起こされます。

むし歯は細菌が出す酸で引き起こされますが、酸蝕歯は食事や飲み物に含まれる酸性物質が直接原因となります

。特徴的なのは、酸蝕歯はむし歯と違って広範囲にわたって歯のエナメル質が溶ける点です。

酸蝕歯の影響を受けるのは、食事や飲み物が酸性である場合で、これは長期間にわたって繰り返し摂取することによって歯の表面が徐々に溶けていく現象です。

酸性飲料や食べ物が長時間口内に存在することで、歯のエナメル質が少しずつ溶け、最終的に歯が薄くなり、ついには歯が脆くなってしまいます。

酸蝕歯の原因とは?

酸蝕歯の原因は、私たちの身近にある飲食物に多く含まれる酸です。

市販されている多くの飲料や食べ物が酸性であるため、知らず知らずのうちに歯を傷つけていることがあります。

1. 飲み物の酸性度

市販されている飲料の中には、歯のエナメル質を溶かす酸性度を持つものが多くあります。

たとえば、炭酸飲料、スポーツドリンク、栄養ドリンク、オレンジジュースなどのソフトドリンクは、酸蝕歯を引き起こしやすい飲み物です。

これらの飲み物には酸性の成分が多く含まれており、歯のエナメル質に長時間接触することで溶けてしまうことがあります。

実際、市販飲料の約73%が歯のエナメル質を溶かす酸性度を超えていると言われており、日常的にこれらの飲み物を摂取することで酸蝕歯を引き起こすリスクが高まります。

また、お酒も酸性度が高い飲み物であり、アルコールは直接歯のエナメル質を傷つけるだけでなく、口の中を乾燥させ、唾液の働きが弱くなることで、さらに酸蝕のリスクを増加させます。

2. 食べ物の酸性度

飲み物だけでなく、食べ物の多くにも酸性のものがあります。

意外にも、マヨネーズ、チーズ、ナッツ、パン、パスタなども酸性です。

これらの食べ物を頻繁に摂取している場合、酸蝕歯のリスクが高くなります。

また、柑橘系の果物や酢を使った料理(例えばもずくなど)も酸性度が高く、これを前歯でかじる習慣があると、特に注意が必要です

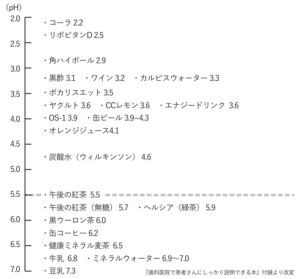

一般的な飲料の酸性度がわかる表がこちらです。

ちなみに胃液はpH1.0~2.0。

歯の表面が溶け始めるのがpH5.5。

普段のお口の中はpH7.0なので、

いかに普段私たちが酸性の飲み物を摂取しているかわかります。

酸蝕歯のリスクを高める習慣とは?

酸蝕歯を引き起こすリスクは、食事や飲み物の酸性度だけでなく、その摂取方法にも関係しています。

以下の習慣が酸蝕歯を引き起こすリスクを高めることがあります。

1. 長時間の「ながら飲み」

「ながら飲み」とは、仕事中や運転中、スポーツをしているときなどに飲み物を摂取し続ける習慣のことです。

長時間飲み物を口にしていると、酸性の飲み物が口の中に長時間存在することになります。

これにより、唾液が酸を中和する効果が追いつかず、歯が常に酸にさらされている状態になってしまいます。

2. 酸性の物を頻繁に摂取する習慣

健康のために毎日黒酢を飲んでいる方や酸性の高い飲食物を頻繁に摂取している方は要注意です。

酸性の物質を高頻度で摂取することは、歯にとって非常に危険です。

これらの酸性物質が歯のエナメル質を少しずつ溶かしてしまいます。

3. 酸性飲料の後のすぐの歯磨き

酸性の飲料を摂取した直後に歯磨きをすることは、逆効果になる場合があります。

酸によって歯の表面が柔らかくなっているため、すぐに歯を磨くと、歯の表面を傷つけてしまう恐れがあります。酸性の飲食物を摂取した後は、歯磨きをする前に約30分ほど待ってから行うことが推奨されます。

酸蝕歯を予防するためのポイント

酸蝕歯は予防することが可能です。以下のポイントに気をつけることで、酸蝕歯を予防することができます。

1. 酸性の飲食物を長時間摂取しない

酸性の飲食物を長時間口にしないようにしましょう。

もし、酸性の飲食物を摂取する場合は、短時間で飲み食いし、口の中に酸が長時間残らないように心掛けましょう。

2. 酸性の物を摂取した後は、必ずお水やお茶で口をすすぐ

酸性の物を摂取した後は、お水やお茶で口をすすぐことが大切です。

これにより、口内のpHを中和し、歯を酸から守ることができます。

3. スポーツドリンクや炭酸飲料はストローを使う

スポーツドリンクや炭酸飲料などを飲む際は、できるだけストローを使い、直接歯に酸性の物を当てないようにしましょう。

ストローを使うことで、酸が歯に直接触れにくくなります。

4. 食後は30分ほど待ってから歯磨きをする

酸性の飲み物や食べ物を摂取した後は、すぐに歯磨きをするのではなく、30分ほど待ってから歯磨きを行いましょう。

酸性の物質で柔らかくなった歯の表面を傷つけることを防ぐことができます。

まとめ

酸蝕歯は、私たちの身近にある酸性の飲食物によって引き起こされる疾患です。

歯のエナメル質を溶かす原因となる酸性飲料や食べ物を長時間摂取することは、歯にとって非常に負担になります。

酸蝕歯を予防するためには、酸性の物を長時間口にしないようにし、摂取後は水で口をすすぐ、ストローを使用する、歯磨きのタイミングを気をつけるなどの対策を取ることが大切です。

日常生活での少しの工夫が、歯の健康を守る鍵となります。

豊中・少路の歯科医院 エンパシーデンタルクリニック

お約束はWebまたは通話料無料のお電話(0800-805-1180)でもお取りできます。

定期健診や気になる症状などもございましたらお気軽にご相談ください。